「再架」とするものの典型は「新編武蔵風土記稿」にある。六郷の渡しの説明文に以下のような記載部分があるのである。

「再架」とするものの典型は「新編武蔵風土記稿」にある。六郷の渡しの説明文に以下のような記載部分があるのである。「此所に昔は橋あり、其はしめて造りし年代はしらざれど、永禄十二年信玄当国へ乱入のとき、北条家の侍行方弾正六郷橋をやきおとして、甲州勢を止めしことあり、この後三十余年たえたりしを、慶長五年の夏東照宮ふたゝひ橋を造らしめたまひしこと、当所八幡宮への御願文に見えたり」

徳川家康が、慶長5年(1600年)六郷川に木橋を架けたことは間違いないらしい。これが六郷(八幡塚)に架けられた橋の創設であったとする説が今は有力であるものの、歴史上の書き物の中にこれを「再架」と表記するものがあり、その以前に橋があったかどうかについて議論が戦わされてきた。

「再架」とするものの典型は「新編武蔵風土記稿」にある。六郷の渡しの説明文に以下のような記載部分があるのである。

「再架」とするものの典型は「新編武蔵風土記稿」にある。六郷の渡しの説明文に以下のような記載部分があるのである。

「此所に昔は橋あり、其はしめて造りし年代はしらざれど、永禄十二年信玄当国へ乱入のとき、北条家の侍行方弾正六郷橋をやきおとして、甲州勢を止めしことあり、この後三十余年たえたりしを、慶長五年の夏東照宮ふたゝひ橋を造らしめたまひしこと、当所八幡宮への御願文に見えたり」

「新編武蔵風土記稿」はこの記載の直前(八幡塚村の項)に、永禄時代の多磨川南流説について触れ、「信玄乱入の時、当所の橋を切りおとせしこと「小田原記」に見えたれば、此説もうけがたし」と軽くいなしている。これにより「新編武蔵風土記稿」が「小田原記」の記述内容に従ってコメントしていることが分かる。

議論の発端は、「小田原記」の記述に「永禄年間に当地の行方弾正が六郷の橋を焼落とした」という箇所があり、焼落としたと書かれている以上、橋があったに相違ないという考えが生まれたことから生じているようである。 (戦国時代の出来事について書かれたものは多いが、後世にそれぞれの立場や趣旨によって様々に書かれており、細かな記述内容が史実に基ずき正確であるとは言い切れず、真否はなかなか立証できない場合が多いものである。)

永禄12年(1569)武田軍が小田原の北条氏を攻めるべく関東に乱入したことは間違いない。碓氷峠あたりから上野に入り南下して武蔵の国に侵攻したとされる。この時、鉢形城(埼玉県寄居町)を牽制し、拝島に布陣して滝山城(八王子)を攻めたことは史実に残る。

永禄12年(1569)武田軍が小田原の北条氏を攻めるべく関東に乱入したことは間違いない。碓氷峠あたりから上野に入り南下して武蔵の国に侵攻したとされる。この時、鉢形城(埼玉県寄居町)を牽制し、拝島に布陣して滝山城(八王子)を攻めたことは史実に残る。

問題はこの時武田軍の一隊が江戸から品川を経て小杉・綱島を通り小田原に進軍したと伝えられることの信憑性にある。(伝聞によれば、この時通りみちになった稲毛16郷が荒らされ、民家や寺社が乱暴されたとされる。)

小田原記はこの時のことを以下のように記している。

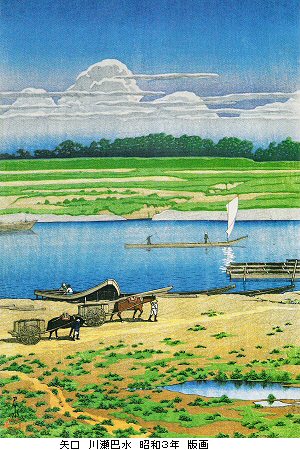

「六郷に行方弾正居たりしが、己が屋敷の近所なる八幡に要害を構え、稲毛の田島横山、駒橋等を引率し、甲州勢を通さず、信玄は品川の宇多見石見守、鈴木等を追散し、六郷に出でられけれど、六郷の橋を焼落しければ、池上へ懸かりて、池上寺を追捕(ついぶ:没収、略奪などの意)す、此寺は甲州身延上人の弟子なりしかば、彼僧出でゝ色々申しける依て寺をば焼ず、即ち此僧に案内させ、矢口の渡を舟にて稲毛の平間と云所へ渡りて稲毛十六郷を追捕す。」

(以下本段落の大半は、昭和2年に発表された山田蔵太郎著「川崎誌考」から引用し紹介する。)

(以下本段落の大半は、昭和2年に発表された山田蔵太郎著「川崎誌考」から引用し紹介する。)

「川崎誌考」は小田原記の記載について、「六郷橋」とは書かれておらず、「六郷の橋」とある点を指摘し、「小田原衆所領役帳」の当時の記載によれば、六郷を冠した所領名や六郷内と記された所領のある区域は、不入斗・大森・新井宿・堤方・雪ヶ谷・原・鎌田・蓮沼・大師河原など極めて広範囲に及んでいたのであり、「六郷の橋」の意味は、武田軍の前進を阻むべく、大森辺りから南側にあった、内川や呑川の橋々を焼落したことと解釈するべきであると述べている。

(日本語では往々にして複数形の表記が曖昧になるが、ここは固有名詞ではなく、六郷地方にあった橋々の意味であると説明している。尚内川は、昭和40年代後半に上流部が埋められ長さが1/3程度になってしまったが、その前には4.9kmあった。江戸時代には呑川の派川になっていたようである。16世紀頃の呑川は今より規模が大きかった可能性がある。)

「川崎誌考」のこの部分の解釈は自然で説得力があるが、江戸時代には小田原記を鵜呑みにしていた書き物が多かったとみえ、元文2年(1737)「小田原分限帳郡村略考」を著した武州稲毛庄菅生郷の田沢源太郎義章が、「小田原分限帳」に「江戸川崎」「江戸六郷大師河原」などの表記があることについて、「永禄の頃は玉川が川崎や大師河原の南を流れていたためである」と南流説を述べたことを捉えて、「大日本地名辭書」は「永禄十二年の頃明に六郷の渡と云ひ、玉川は南遷の形跡あるも、北轉(転)の証拠乏しい、田沢の解釈疑うべし」と記していた。

「川崎誌考」はこの記述を取上げ『永禄十二年の頃明に六郷の渡』というのは小田原記の所謂『六郷の橋』云々を指すのであろうから、そうした解釈は誤りであるとして、以下自説を展開していくようになっている。

小田原記が鵜呑みにされる傾向がある中で、逆に小田原記は信用できないとし、永禄時代に六郷橋があったことを否認する書き物もある。「川崎誌考」はこのような例として、以下の「江戸舊事考」を紹介している。(舊=旧) 「江戸舊事考」の作者は、「武田について詳細な『甲陽軍鑑』には、信玄は滝山を攻めて相模川を踰(こ)えて小田原へ赴くあり、北条について精細な『北条五代記』にも、帷子(かたびら)の辺りとあるだけでそこは江戸を経る道筋ではない、この二書ともに、甲斐の兵が江戸を侵したことは無論、品川から六郷辺りを掠(かす)めたことにも言及していない」ことをもって、小田原記は不審に堪えず信ずるに足らないと書いている。

[注]

[注]

(『甲陽軍鑑』は江戸時代初期に編纂された軍書で、武田信玄・勝頼の二代にわたる時代のことが記され、江戸時代武家の兵法書とされた。武田家の名将高坂弾正昌信などの遺記を、小幡勘兵衛景憲が編集しまとめたものとみなされている。内容の真偽については箇所により評価が分かれるようである。

『北条五代記』は、小田原北条家の遺臣で、北条氏滅亡後は江戸に出て商人になった三浦浄心によって書かれた。筆者は『(慶長)見聞録』などの仮名草子を執筆しており、北条氏に関する見聞をまとめた『北条五代記』は晩年にあたる寛永18年(1641)に出版された。)

「江戸舊事考」は、天正時代より前は小田原への往還は中原街道にあり、今の六郷筋ではなかった(から今の六郷に橋があったはずはない)、とも述べている。この点に関して補足すると、天正18年に家康が初めて江戸に入った際も、神奈川・鶴見・矢向・小向ときて矢口渡で多摩川を渡り、目黒・日本榎・芝増上寺という順路を辿って入城したとされているので、中原街道や鎌倉街道のほかに矢口渡を通る江戸への通路があったことが知られる。(矢口の渡しは中世によく使われ、六郷の渡しが開かれてからは廃れたという。)

小田原記が真実を伝えているかどうかは別として、武田軍がもし江戸に下ってきていたとしたら、矢口の渡しを渡ったというのは、もっともありえそうな記述に思われる。もし行方弾正明連が小田原に恩のある人だったとすれば、蒲田に構えることで、目の前の矢口渡を易々と通られ、小田原方面に向わせてしまったことは失態だったと思われるが、南流説を唱える「川崎誌考」の著者はここの部分について以下のように説明している。

もし背後に川があり行方軍が橋を焼落していれば、むしろ池上辺りに主力を置いて武田軍を蒲田方向に誘い込み、川に追い込んで殲滅を図っただろうが、実際には橋どころか川そのものが遥か南の方にあって、この辺に天然の要害も無かったことから、地理に詳しい行方軍が考えた末が蒲田での構えになった。大森まで来た武田軍は行く手の橋がみな落とされ、行方軍が蒲田に布陣していると聞いて、小田原まで兵力を温存するべく、俄かに池上に転じ難なく矢口を渡り、稲毛の虚に乗じて十六郡を蹴散らした、と斯ういうように小田原記の一条は解釈すべきであるとしている。

もし背後に川があり行方軍が橋を焼落していれば、むしろ池上辺りに主力を置いて武田軍を蒲田方向に誘い込み、川に追い込んで殲滅を図っただろうが、実際には橋どころか川そのものが遥か南の方にあって、この辺に天然の要害も無かったことから、地理に詳しい行方軍が考えた末が蒲田での構えになった。大森まで来た武田軍は行く手の橋がみな落とされ、行方軍が蒲田に布陣していると聞いて、小田原まで兵力を温存するべく、俄かに池上に転じ難なく矢口を渡り、稲毛の虚に乗じて十六郡を蹴散らした、と斯ういうように小田原記の一条は解釈すべきであるとしている。

江戸時代初期には六郷川は左岸の水除提ぎりぎりの位置を流れていたとされる。その後近代までにこの位置の六郷川は500メートルほど川崎側に南下したことになるが、明治末期の時点でなお、八幡塚村は右岸の側に大きな飛び地を有していた。この事実は近世以前の古い時代に川道が北遷して八幡塚村を両岸に分断したことを窺わせなくもない。

(永禄12年武田軍の関東乱入時に、六郷川に橋があったか否かの議論は、あったとすれば同時期の南流説が否定され、橋の存在を偽りとすれば、南流説を疑わしいとする根拠が失われるという関係になっている。ただ橋があったとする根拠は「小田原記」の記述のみと思われ、しかも永禄十二年の役で武田軍が江戸まで南下したことさえ、他の資料で裏付けられないようでは、橋があったとする説は相当弱いと言わざるを得ない。)

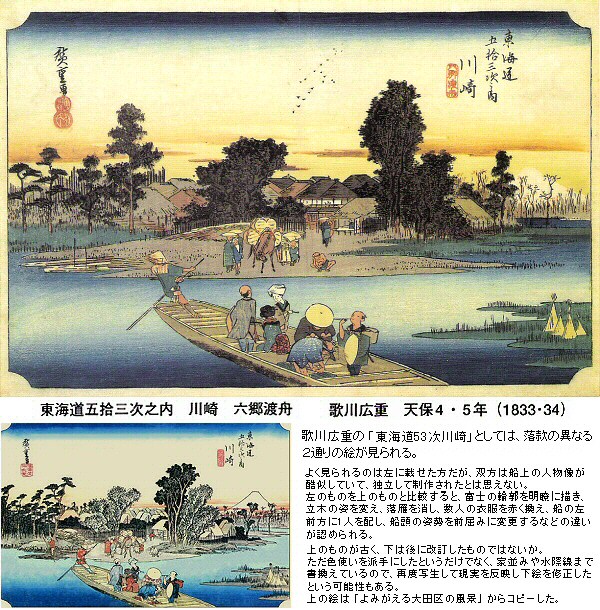

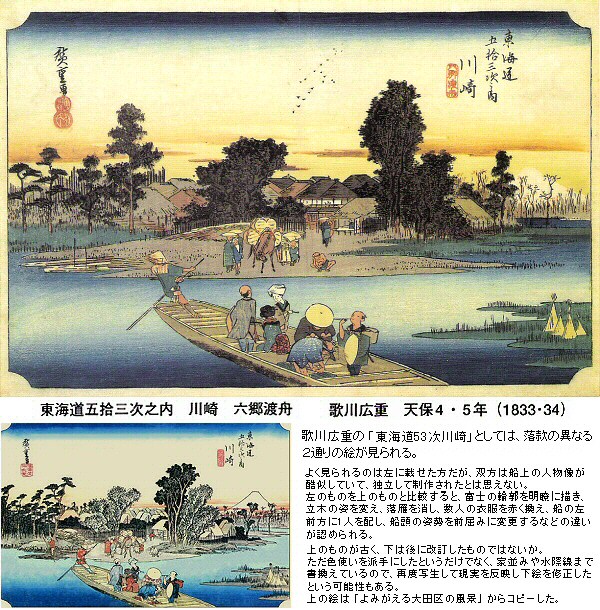

左に載せた資料は、「地図で見る大田区」(大田区教育委員会)に収録された、東海道の六郷渡船場から不入斗村までの抜粋絵から、六郷渡船場近辺のみをコピーしたもの。この絵図は江戸時代後期の東海道の様子を最も詳しく記したものとの注釈がある。江戸時代後期に幕府の道中奉行が、東海道、中山道などを実地調査をして作成した巻物(原典は色付き)で、正式には「五海道其外分間延絵図」といい全91巻に及ぶ。(東京国立博物館蔵)

左に載せた資料は、「地図で見る大田区」(大田区教育委員会)に収録された、東海道の六郷渡船場から不入斗村までの抜粋絵から、六郷渡船場近辺のみをコピーしたもの。この絵図は江戸時代後期の東海道の様子を最も詳しく記したものとの注釈がある。江戸時代後期に幕府の道中奉行が、東海道、中山道などを実地調査をして作成した巻物(原典は色付き)で、正式には「五海道其外分間延絵図」といい全91巻に及ぶ。(東京国立博物館蔵)

川の中央部に、河原幅250間(455M)、常水幅140間(255M) と書かれている。(1間=6尺、1尺=10寸、1M=33寸とすると、1間=1.818M)

徳川家康が、慶長5年(1600年)に六郷川に木橋を架けたという説は有力であり、多くの資料はこの時期の六郷大橋をもって六郷橋のルーツとしている。この間は歴史が慌しく動いた時期に当たっているので、時間関係をざっとみておく。

秀吉が亡くなったのは1598年8月で、99年9月には家康は大坂城に行き秀頼に拝謁、西の丸に移っっている。00年6月には大坂城に諸将を集め、会津征伐の軍議を開き、自ら兵を率いて大坂を出発東に向った。江戸に入城したのは7月初めで、ほどなくして石田三成らが山城伏見城を攻撃して戦線の火蓋が切られた。家康は会津にむけ出陣しているが、2週間ほどで下野を引払って8月初めには江戸に戻っている。この間に関西では石田三成らの西軍が山城伏見城を攻略、8月下旬には黒田長政らの東軍が木曽川を越えて三成を攻め、敗れた三成は大垣城に入っている。こうした状況を確認して家康が江戸を出陣したのは9月1日で、15日には両軍が美濃関ヶ原で戦った。

「新編武蔵風土記稿」が「慶長五年の夏東照宮ふたゝひ橋を造らしめたまひしこと、当所八幡宮への御願文に見えたり」と書いているように、架橋された時期の資料としてこの「徳川家康願文」が残っていれば決定的な意味を持つが、残念ながら今日伝存しないという。ただ慶長十八年に改架されたことには裏付けが多く、その前に既に橋があったことは明らかなので、慶長五年説が有力とされる。

「家康願文」の日付は慶長5年6月23日になっていたとされる。日付の頃は多分会津征伐のための東下りの途上で、駿府あたりに居る頃であるが、その2ヶ月余り後には反転し、関が原の戦いに向け江戸を出陣している。この「願文」がいつどこで書かれたのか、竣工時の神事が実際にはいつ執り行われたかなどのことは定かでない。

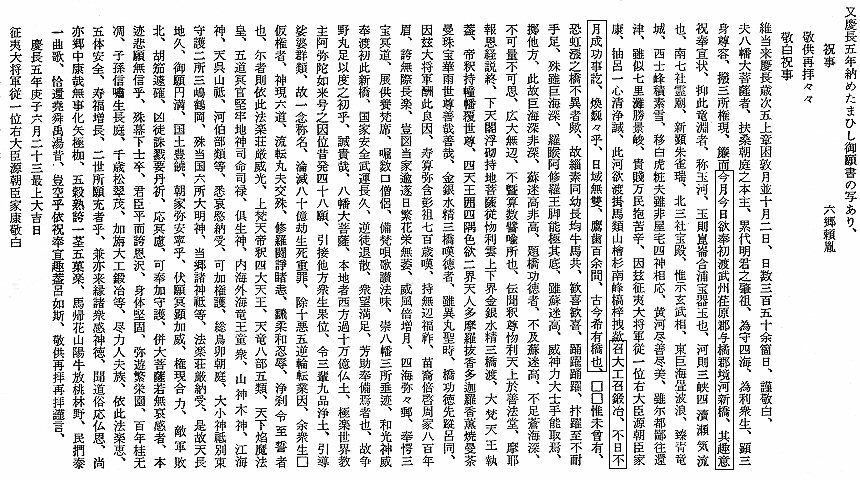

「川崎誌考」が引用している「江戸舊事考」の中に以下の記載が見られる。「八幡塚八幡社に伝へたる東照宮の御願文といふものは、今月今日欲奉初渡武州荏原郡與(与)橘樹郡境河新橋、其趣意云々召石工居鍛冶、不日不月成功事訖、煥巍々乎日域無双、雁齒百余間、古今希有橋也と見えて新創なることは知らるべし。一語も再興のことに及ばず。」

(「江戸舊事考」の原本はいつのものか分からないが、明治25年(1892)に江戸会編で同名の出版物が出ている。尚、「不日不月成功事訖」は短日月の内に工事が無事完成したことの意、「煥巍々乎日域無双」は高く大きい様は国内に比べるものが無いことは明らかの意、「雁齒」は雁歯の旧字体で「がんし」と読む。雁の列や人の歯並びのように、材木がきざはし状に並んでいる部分を指し、ここは橋が緩く弧を画いて見える範囲(全長)が200メートルほどあることの意、「古今希有橋也」は昔も今も滅多にない橋だという意味。)

ただし「一語も再興のことに及ばず」は事実であっても、「東照宮の御願文」自身が史記や地誌などとは異なり、架橋を命じた本人がその出来栄えを自画自賛した祝辞のようなものであることを考えれば、(少なくとも直近に橋は存在せずあったとしても30年も前のことなので)、わざわざ「再建したもの」かどうかに触れるはずもないとは思われる。

「新編武蔵風土記稿」にこの願文の写しというものの全文が載っている。(下掲は「大田区史」からコピーした。但し枠囲みは今回掲載時に引いたもので、「江戸舊事考」が引用している部分を示した。)

これについて「新編武蔵風土記稿」の筆者は「此祝文文勢を味ふるに後人の擬作ともおもはれず」としながらも、最後の署名が「征夷大将軍従一位右大臣源朝臣家康」と書かれていることについて、「東照宮従一位に叙し給ふは、七年壬寅正月六日にして将軍宣下右大臣に転ぜられしは八年二月十二日なり、年代齟齬(そご)す、〜」と指摘し、この祝事を納めたのは橋が完成した5年後だとしても、祝文を納める時に実際に橋を造った年月を書込んだのではないか、というような解釈を述べている。

家康が征夷大将軍に任ぜられたのは慶長八年だから、この指摘は当を得ている。ただ細かい点になると、「江戸舊事考」で「召石工居鍛冶」と書いているところが「新編武蔵風土記稿」では「召大工召鍛冶」となっていたり、「雁齒」の文字が「鷹歯」になっていたりで、「写し」がどの程度原文と一致しているのか信頼性に不安な部分も感じられる。

慶長五年創建説を裏付ける後世の資料としては、延享四年(1747)の「八幡塚村渡船権回復願」という文書がある。これは八幡塚村が幕府に対し、六郷橋の成立と流失、渡船の経緯を述べ、渡船請負権を川崎宿から八幡塚村へ移譲して欲しいと嘆願したもので、この中に、「六郷川は慶長以前は舟渡しであったこと」「慶長五年に幕府御用で橋が竣工したこと」「竣工の際六郷惣社が神事を命ぜられ別当寺も供奉して祈祷を行ったこと」「橋は六郷大橋と称されたこと」などの事実が述べられている。(以上「大田区史」より)

「多摩川誌」には、この年「酒井左衛門尉が普請奉行に任ぜられ、六郷大橋(長さ120間=218M)を竣工させる」とある。

林羅山は「丙辰(へいしん)紀行」(1616)に「江戸より京までの間に大橋四あり、武蔵の六郷、三河の吉田・矢矧(やはぎ)、近江の勢多なり」と記し、六郷大橋について「池上ヨリ六郷橋ヲ望メバ長虹ノ地ニ曳クガ如ク、大蛇の波に横タワルが如し」と詠じたという。(「多摩川における渡しから橋への史的変遷」)

慶長5年に架けられた橋は慶長18年に再架がなされたとされるが、その後も度重なる洪水により修理・改架が繰返され、結局貞享5年(元禄1年)(1688)の洪水による流出を最後に架橋は断念されてしまい、以後186年間は渡し舟による川越えが行われるようになった。最後の流失直前にあたる貞享4年に刊行された「江戸惣鹿子(えどそうかのこ)」は、六郷橋を隅田川にかかる千住大橋,両国橋とともに江戸の三大橋であると伝えている。

慶長5年に架けられた橋は慶長18年に再架がなされたとされるが、その後も度重なる洪水により修理・改架が繰返され、結局貞享5年(元禄1年)(1688)の洪水による流出を最後に架橋は断念されてしまい、以後186年間は渡し舟による川越えが行われるようになった。最後の流失直前にあたる貞享4年に刊行された「江戸惣鹿子(えどそうかのこ)」は、六郷橋を隅田川にかかる千住大橋,両国橋とともに江戸の三大橋であると伝えている。

「多摩川誌」によれば貞享1年(1684)に行われた最後の架橋は、長さ111間幅4間2尺とあり、長さ200メートル余り幅8メートル弱程度の規模であったことになる。また1688年の多摩川大洪水については「7月25日の六郷橋流出以降、六郷橋への架橋をやめ、渡船がはじまる。渡船の運営は代官の指示により羽田村の役船によって行われる」などと書かれている。同誌には、「六郷の架橋を止めさせたことは、時の代官たる田中丘隅の善政の1つに数えられているくらいで、架橋事業が地域社会にとって大きな負担であったことがわかる」とも書かれている。

六郷の渡しでは、享保13年(1728)将軍吉宗に献上される象が通行するために、30艘以上の川船を並べ、その上に板を敷いた大掛かりな舟橋が架けられたという。

六郷の渡しでは、享保13年(1728)将軍吉宗に献上される象が通行するために、30艘以上の川船を並べ、その上に板を敷いた大掛かりな舟橋が架けられたという。

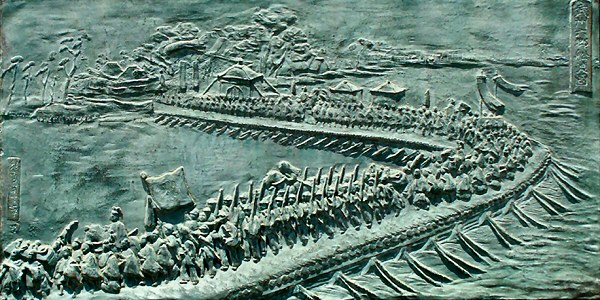

六郷の渡しには28人の船頭がいて、30人乗りの歩行舟が6艘、牛馬を運ぶ馬舟が8艘あったが、明治元年(1868)明治天皇が東幸した際には、六郷川に川船23艘(資料によっては36艘)を並べ、その上に板を並べて長さ60間の舟橋が架けられた。(舟は杭を打って固定されたとされる。)

(右は上掲図を原画としたレリーフで、下り橋南詰歩道入口にある「明治天皇六郷渡御碑」から撮った。)

六郷川に再び橋が架けられたのは、渡船が始まってから186年経った明治7年(1874年)のことで、八幡塚村(はちまんづかむら:現在の東六郷,仲六郷の南側一帯)の名主鈴木左内が自費で架橋し(北品川宿の芳井佐右衛門、大森村の塩沢重蔵などが協力)、この橋は以後「左内橋」と呼ばれた。「左内橋」は全長60間、幅3間、即ち全長は109メートルしかなく、江戸時代前期に架けられていた「六郷大橋」の半分程度の長さだったことになる。

六郷川に再び橋が架けられたのは、渡船が始まってから186年経った明治7年(1874年)のことで、八幡塚村(はちまんづかむら:現在の東六郷,仲六郷の南側一帯)の名主鈴木左内が自費で架橋し(北品川宿の芳井佐右衛門、大森村の塩沢重蔵などが協力)、この橋は以後「左内橋」と呼ばれた。「左内橋」は全長60間、幅3間、即ち全長は109メートルしかなく、江戸時代前期に架けられていた「六郷大橋」の半分程度の長さだったことになる。

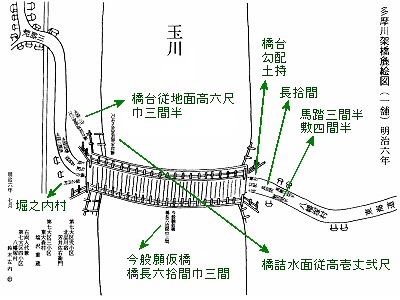

左は明治6年の「多摩川仮橋麁図」(そず:麁≒粗)で、橋台は川岸の際ぎりぎりの位置になっている。橋の水面からの高さは橋詰で1丈2尺と書かれている。1丈は10尺,100メートルが33丈だから、橋の高さは橋詰で水面から3.6メートルになる。(明治5年に橋の構造を記した「六郷川仮橋麁図」があり、そこに「橋中央主水面ヨリ高壱丈八尺」の記載がある。中央では5.5メートルになる。水面の高さは潮の干満により異なる筈だが基準は不明。「大田区史」より)

橋台の高さは6尺で、橋への上りは長さ10間馬踏3間半と記されているので、上り口に1/10の勾配で橋よりやや幅の広い坂道を付けていたことになる。「舗」は地図など畳みものを数える助数詞。)

(右の写真は左内橋以後、大正時代にコンクリート橋が建造されるまで、木橋の時代に使用されていた親柱の礎石。六郷神社の境内に保存されている。)

(右の写真は左内橋以後、大正時代にコンクリート橋が建造されるまで、木橋の時代に使用されていた親柱の礎石。六郷神社の境内に保存されている。)

「左内橋」が架けられたため「六郷の渡し」は廃止されることになったが、左内は明治6年11月に、離職する渡船水夫28名に対し補償金250円を(半金は即時、残りの半金は橋が完成し見分が済み次第)支払う旨の念書を入れ、翌年1月には関係者連名で補償金を受領した旨の確証を受取っている。

(旧1両を新1円に設定し、それまで複雑を極めていた通貨を統合する新貨条例が公布されたのは明治4年(1971)だが、この当時は未だ円と両の双方が流通していたようで、佐内の申請書による架橋費用の見積もりは3,562両余となっている。因みに渡船料収入は1日あたり55貫150文を見込み、目論見では52.5ヵ月で償却できるとしていた。 銭1貫=銭1,000文、為替レートを金1両≒銭7,000文と仮定すると、建設費用は3,562両=24,934貫で、売上は55.150貫×52.5×30=86,861貫になるので、粗っぽくいえば収入の1/3程度の利益を見込んでいたことになる。)

「左内橋」は翌明治8年の暴風雨で破損し改修されるが、翌9年に又洪水で破損し、その翌10年には一部の橋脚間が流出するという有様で、荒れる多摩川に長大な橋を維持していくのは並大抵な事でなかったことが想像される。新築当初は通行料の徴収が認められていたが、明治10年の徴収期間延長願いは却下される。翌明治11年の洪水により「左内橋」は流出してしまうが、「金喰い橋」という状況で架け替えは叶わず、六郷川は再び渡船に戻ってしまったのである。

明治16年(1883)川崎と八幡塚村の有志が、共同出資で六郷川に橋を架け(六郷架橋組合)、この橋は初めて正式に「六郷橋」と命名された。この橋も向こう25年間にわたって橋銭を徴収することが認められた。(実際には明治36年に無料化されている。)

明治16年(1883)川崎と八幡塚村の有志が、共同出資で六郷川に橋を架け(六郷架橋組合)、この橋は初めて正式に「六郷橋」と命名された。この橋も向こう25年間にわたって橋銭を徴収することが認められた。(実際には明治36年に無料化されている。)

六郷架橋組合の「六郷橋」も度々洪水に泣かされ、明治18年には洪水により大破した。明治33年に六郷橋は「京浜電気鉄道」に買収され、明治39年(1906)12月までの6年間、橋の管理権は鉄道会社に移ることになった。

「京浜電気鉄道」は買収した「六郷橋」に軌道を敷く積もりだったと思われるが、結局強度的に鉄道用には使用できないと判断し、明治34年初頭までに、急遽川上側に隣接して鉄道用の仮橋を架けた。(その時期の写真を <参考6> 「京急六郷鉄橋の歴史」 の方に載せてある) 「京浜電気鉄道」はその後、買収した「六郷橋」を国に献納している。

「多摩川誌」によれば、京浜電気鉄道から国に献納された六郷橋は、明治43年(1910)8月8日〜15日にかけて襲った二つの台風のため多摩川が溢れ、再三氾濫、未曽有の大水害となり、(他の幾つかの橋とともに)流出してしまったとのことである。(注:明治43年の時点では流出には至らず、翌44年7月末に流出したとする資料もある。)

翌明治44年(1911)神奈川県と東京都の共同で、長さ100メートルにも満たない小さな木製の仮橋(長さ52間、幅員3間)が架設されるが、この橋は大正2年に流出し、同年また仮橋が架設された。

その後も六郷から羽田に掛けた一帯は頻繁に水害に見舞われ、関東大震災のあった翌年の大正13年(1924)9月には、「台風のため六郷川は17日4時15分、川崎付近で5.1mの水量計が水没してしまい、六郷橋は中央より墜落・流失し、東海道は交通が途絶」という状況に陥っている。

多摩川には多くの渡し場があったが,明治初年には,小河内より河口に至るまで39個所を数えた。大正中期まで青梅より下流の多摩川に架けられた橋は六郷橋以外にはなく,すべて渡船によって交通が行われていた。(新多摩川誌)

こうした状況の中で、大正3年(1914)に堅固な橋を架けるべく計画が始まったが、第一次世界大戦の影響で遅れ、大正9年にやっと着工になった。当時旧東海道が通行量増加で飽和状態となっていたため、内務省では大正7年に、5ヵ年計画で京浜国道を改修することとし、工費の半額は国庫負担、半額は東京都と神奈川県の折半負担ということで着工しており、新六郷橋の架橋はその一環として位置付けられたことになる。

こうした状況の中で、大正3年(1914)に堅固な橋を架けるべく計画が始まったが、第一次世界大戦の影響で遅れ、大正9年にやっと着工になった。当時旧東海道が通行量増加で飽和状態となっていたため、内務省では大正7年に、5ヵ年計画で京浜国道を改修することとし、工費の半額は国庫負担、半額は東京都と神奈川県の折半負担ということで着工しており、新六郷橋の架橋はその一環として位置付けられたことになる。

京浜(第一)国道は、北品川から鈴が森までは台地寄りに新しく作り、鈴が森から六郷までは人家が少なかったため、大森三原通り(現在の「美原通り」)を除いて、旧道をそのまま西側に(2.5〜3倍に)拡げた。雑色駅の少し先から六郷橋までは(直線を保持して)旧道の西隣に新しく道を作ったため、六郷神社前前後には並行する旧道がそのまま残っている。神奈川県側は六郷橋から生麦まで、全部水田を埋めて新しく作った。京浜電気鉄道(京急)はそれまで大森から六郷まで東海道の中を走っていたが、この時全線専用軌道を走る複線の形に改めた。(以上主として「大田区の歩み」より引用)

(左の写真は国交省川崎国道事務所が配布したパンフレットの中に載っている1枚で、開通当時「陸路の帝都の門」と呼ばれた旧六郷橋の全容。川崎側の旧東海道の方向上空から見ている。手前に自動車販売店の看板があるが、ここはその後マンションになった。)

(左の写真は国交省川崎国道事務所が配布したパンフレットの中に載っている1枚で、開通当時「陸路の帝都の門」と呼ばれた旧六郷橋の全容。川崎側の旧東海道の方向上空から見ている。手前に自動車販売店の看板があるが、ここはその後マンションになった。)

大正14年(1925)8月、遂に本格的なコンクリート製の六郷橋が竣工した。全長446.3メートル、幅16.4メートルで、川崎側の低水路上は鋼タイドアーチ、東京側の高水敷上は鋼 I 桁造りという構造だった。

工費(105万円)は東京都と神奈川県が折半で負担し、完成した橋の管理は神奈川県が行った。

設計した増田淳は大正11年(1922)から昭和10年頃をピークに活動した天才橋梁設計技術者である。東京帝国大学土木工学科を卒業後、15年間米(ミズーリ州カンザス市)に滞在し、その間約30橋の設計・施工を手がけ、1922年(大正11年)11月帰国して、橋梁の設計・監督を主な業務とするコンサルタント会社を設立した。(会社の活動が確認されている約20年間に設計した橋は約70とされ、その範囲は、東北北海道から九州四国、台湾韓国にまで及んでいる。)

増田淳の設計は力強いタイドアーチのほか多重連形の長大なトラス橋(徳島県吉野川橋(昭和3年)は62メートルのワーレントラスが17径間連続し全長は1000メートルを超える)が有名だが、実際には地盤などの環境条件に合わせ景観にも配慮して様々な設計技術が駆使されている。

増田淳の設計は力強いタイドアーチのほか多重連形の長大なトラス橋(徳島県吉野川橋(昭和3年)は62メートルのワーレントラスが17径間連続し全長は1000メートルを超える)が有名だが、実際には地盤などの環境条件に合わせ景観にも配慮して様々な設計技術が駆使されている。

多くの橋がなお現役として実在するが、下道や上道から可動橋までその構造は実に多彩だ。

東京に現存する橋としては、隅田川に掛かる千住大橋(昭和2年:昭和48年に隣接して新橋が出来たが旧橋も残された)や白鬚橋(昭和6年全長168メートル、ともにタイドアーチ)が有名。

北海道斜里町の旧国鉄根北線越川橋梁や長浜大橋(愛媛県喜多郡長浜町:バスキュール式鉄鋼開閉橋)は文化遺産として登録され、「美々津橋」(宮崎県日向市美々津町 昭和9年 上路アーチ橋)のように土木学会が推奨土木遺産に認定し、地方自治体が有形文化財に指定しているものもある。

「独立行政法人土木研究所」の配布資料によれば、昭和中期、戦時色が強まり橋梁建設事業が少なくなると、ドック、水門、地下鉄などの設計も手がけていたらしいがその後の活動は不詳。1947年(昭和22年)脳溢血で他界した。享年65歳。

戦後の混乱期に散逸してしまったと思われていた増田淳の設計図書類が、平成15年に土木研究所に多数保管されているのが発見された。(計画だけで実現しなかった片瀬−江ノ島空中電車(モノレール)、上海高速地下鉄道の資料や、橋のデザインに関し、親柱、照明柱、高欄等多くの図面を含むという。)

旧六郷橋は現在の新橋の上り側が竣工した昭和59年(1984)まで、約60年間に亘って使用された。京浜(第一)国道全体は幅員22メートルで昭和2年に全線が開通している。

旧六郷橋は現在の新橋の上り側が竣工した昭和59年(1984)まで、約60年間に亘って使用された。京浜(第一)国道全体は幅員22メートルで昭和2年に全線が開通している。

六郷橋の上り線が左岸の「旧提道路」に下るロータリーの内側を「宮本台緑地」と称している。一寸した公園風の作りだが、ここに旧六郷橋の橋門と親柱1本が移設され保存されている。(右写真)

川崎側入口の親柱一対は、川崎側の第一京浜国道沿いで、市役所通りの角になる「稲毛公園」に移設され、再現される形で保存されている。(写真は下のほうに載せた)

旧六郷橋はハゼ釣りに行くときはいつも歩いて渡り、私にとって子供の頃を思い出す貴重なよすがだが、保存された親柱はどちらも、堤防上に曲る欄干部分を伴って設置されているところが嬉しい。

六郷橋を川崎側に渡り、第一京浜国道沿いにしばらく下ると、京急川崎から海側に向かう市役所通りにぶつかる手前に、こんもりと木の茂る一画がある。ここは稲毛神社である。

六郷橋を川崎側に渡り、第一京浜国道沿いにしばらく下ると、京急川崎から海側に向かう市役所通りにぶつかる手前に、こんもりと木の茂る一画がある。ここは稲毛神社である。

左の写真は第一京浜国道(国道15号線)の上り側歩道で、振返って南側(鶴見側)から六郷橋の方向を向いて撮っている。

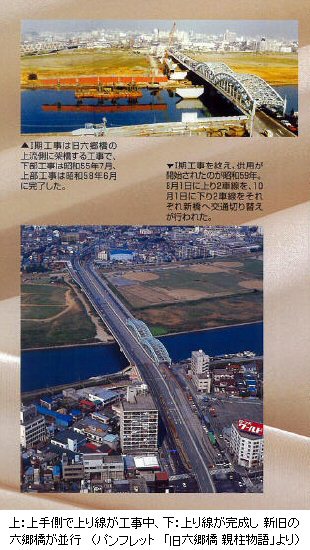

左前方正面は稲毛神社の入口で、その南側に隣接する(写真では左手になる)敷地は稲毛公園と呼ばれる。旧六郷橋の川崎側にあった親柱一対はここに保存されているが、平成15年10月18日、稲毛公園への旧六郷橋親柱設置一周年を記念して「川崎宿今昔まつり」が行わた。(その時配布されたパンフレット「旧六郷橋、親柱物語」の中から何点かの写真をこのページに転載している。)

親柱は橋の入口にあって高欄の端に位置する表札のようなもの。ここで親柱の横に並んで保存されている欄干は、六郷橋の高欄ではなく、親柱の角から右岸の堤防に向け設置されていたものである。

稲毛公園に保存されている親柱は一対だが、左の写真は都合により片側だけになった。

稲毛公園に保存されている親柱は一対だが、左の写真は都合により片側だけになった。

ここまで来れば隣の稲毛神社にも足を運ぶことになるので、ここで稲毛神社についても少し説明しておくことにする。

下の写真は、上の写真の位置から真っ直ぐ進み、鳥居を潜った場所で振向いている。この一画は駐車場のような場所で、本殿(後掲)のある境内はここからまだ先(六郷橋寄り)の敷地になる。

稲毛神社の創建は明確ではなく、社伝によれば武甕槌神(たけみかつちのかみ:天照大神の命で出雲国に降り、大国主神に国譲りをさせた神)を祀り、天皇軍の先勝を祈る社として建てられたという。外に経津主神(ふつぬしのかみ)など四神を配神とする。

古くは「武甕槌宮」と称していたが、平安時代末期にこの地を領有した河崎冠者基家(秩父平氏)が山王権現を勧請して以後「河崎山王社」「堀之内山王権現」などとよばれていた。

慶応四年下向した有栖川宮熾仁(たるひと)親王に、「社名は新政府の神仏分離の方針に相応しからず」と言われ、鎮座地武蔵国稲毛庄の名をとって「川崎大神稲毛神社」と改称、明治中期には「稲毛神社」として固定したという。

慶応四年下向した有栖川宮熾仁(たるひと)親王に、「社名は新政府の神仏分離の方針に相応しからず」と言われ、鎮座地武蔵国稲毛庄の名をとって「川崎大神稲毛神社」と改称、明治中期には「稲毛神社」として固定したという。

川崎市の案内板には、「鎮座地の堀の内はこの付近を開発し「川崎荘」とした在地武士の館跡と推定される地名であり、当社も同荘の鎮守として勧請されたものとみなされる。〜 近世初頭、伊奈氏による備前地検をうけて20万石の朱印を安堵され、以後川崎宿の惣鎮守として、地域の人々の精神的襟帯(ちゅうたい)になった、云々」と記されている。

現在の本殿は正面が国道側を向いているが、第一京浜国道は昭和初期に田んぼの中に新に切開かれたとされ、旧東海道は本殿の少し裏側を通っているという位置関係になる。社殿前の「天地睨みの狛犬」に「平成のご大典」なる記載があり、以前の事は知らない。

初代の堅固橋だった旧六郷橋は、戦災は免れたものの、その後の交通量増大化に不安を生じ、耐震強化ではなく全面架け替えということになった。

初代の堅固橋だった旧六郷橋は、戦災は免れたものの、その後の交通量増大化に不安を生じ、耐震強化ではなく全面架け替えということになった。

現在の新六郷橋は(最終形として) 「上り橋」と「下り橋」の2本を平行設置し、トータルで6車線道路の両側に歩道が付いた形にしたものである。アーチは無くなり、橋桁は断面箱型の鋼桁橋になっている。

「上り橋」は昭和53年(1979)に旧橋の川上側で着工し、昭和59年(1984)に完成して4車線で暫定共用された。

(後に開通した新大師橋は、六郷橋と同じような6車線道路となったが、先に完成し暫定共用された「下り橋」単独の時代には上り側に歩道がなかった。六郷橋の場合には暫定共用していた片橋時代も、その前期には両側に歩道があったと記憶している。)

「上り橋」完成後、旧橋の解体撤去工事が開始された。翌年1月旧橋のアーチ型鉄橋は撤去され、引続きその位置に「下り橋」の建設が行われた。

昭和62年(1987)には「下り橋」も完成し、新六郷橋は上下6車線道路として全面開通した。その後歩道のランプウェーを作るなど、周辺整備としての第三期工事が行われ、六郷橋が最終的に現在の姿になったのは平成9年(1997)である。総工費は約125億円、新しい六郷橋のサイズは、長さ(橋台間)が 443.7 メートルで、幅員は 34 メートル余り(上り橋 19.7、下り橋 14.7)というのが正確な数値と聞いている。(但し、旭町側、東六郷側ともに橋台上までの高架橋があり、その手前は擁壁坂路になっている。それらの全てを加えれば、六郷橋の関連全長は1000メートルを僅かに超える長さとなる。)

大田区の歴史や文化の伝承について多くの研究や著述がある平野順治氏の「近代六郷橋の変遷について」は、「左内橋」から初代の堅固橋となった旧六郷橋までの経緯に関する論文だが、その最後に新六郷橋について以下の厳しい批判を載せている。

大田区の歴史や文化の伝承について多くの研究や著述がある平野順治氏の「近代六郷橋の変遷について」は、「左内橋」から初代の堅固橋となった旧六郷橋までの経緯に関する論文だが、その最後に新六郷橋について以下の厳しい批判を載せている。

「それにしても車社会に対応した新六郷橋は、人が歩いて渡ったり自転車に乗って渡る便宜について配慮することが少なく、さながら自動車道の延長といった観があり、のっぺりとして冷たく、橋としての個性が失われている。かって橋というものは、人びとの暮らしと深いかかわりをもち、地域のシンボルとして愛され親しまれてきた。シンボルであるためには実用性、機能性とともに、ヒューマンな美的装飾性が必要であり、それが橋の個性ともなっていた。そうした個性的美しさを六郷橋から感じられないと嘆くのは、私一人だけであろうか。」 (平野順治 「近代六郷橋の変遷について」 (大田区立郷土博物館 紀要第8号 1997年度)

昭和の末期に増田淳の旧六郷橋はあっけなく葬られ、その後に出来た現在の六郷橋は全径間を鋼箱桁方式で通した連続箱桁橋という高速道路や新幹線の橋梁にも準じる味気なさで、旧六郷橋の面影は微塵も感じられない橋になった。

昭和の末期に増田淳の旧六郷橋はあっけなく葬られ、その後に出来た現在の六郷橋は全径間を鋼箱桁方式で通した連続箱桁橋という高速道路や新幹線の橋梁にも準じる味気なさで、旧六郷橋の面影は微塵も感じられない橋になった。

何でこのような味気ない橋になってしまったのか知る由も無いが、この時期の設計に携わった人たちには、橋は道路の一部でありインフラとしての機能のみが重要である、「シンプルイズザベスト」の発想が全てを支配していたのではないか。

そこには、橋を架けるのにわざわざ吊る必要はないし、アーチやトラスのような大仰な部材を使わなくても橋桁を維持できる方法はある、シンプルな外観こそが現代の需要にマッチした優れた橋の証明だ、というような気概さえ伺うことが出来る。

さすがに親柱は設置され一般道路橋としての体裁は整えたが、歩道は単純なアスファルト仕上げで、恰も牢獄の鉄格子のような高欄を見れば、橋はインフラであるだけでなく文化財でもあるという観点が一顧だにされなかったことが明らかだ。

如何に現代都市といえども、実用性や機能性一辺倒で街づくりをされては、そこに暮らす人々には心休まる空間が無い。

新六郷橋はもはや地域のシンボルとして愛され親しまれることはないが、文明が経済至上主義に偏り、ヒューマンな美的装飾性の必要性が忘れ去られてしまった精神的貧困時代のシンボルとして、分かり易く貴重な反面教師の役割を担っていくことになった。

新六郷橋はもはや地域のシンボルとして愛され親しまれることはないが、文明が経済至上主義に偏り、ヒューマンな美的装飾性の必要性が忘れ去られてしまった精神的貧困時代のシンボルとして、分かり易く貴重な反面教師の役割を担っていくことになった。

六郷橋以後に改架された丸子橋や大師橋では、地域のシンボルとして親しまれきた旧橋のイメージを存続させるべく、アーチや吊橋が併用され設計に配慮がなされた。

丸子橋では両岸で歩道と堤防道は直結し、大師橋でも、左岸では防潮堤を跨ぐ形にされたものの、右岸では歩道が堤防天端面と繋がるように作られた。歩道はカラー舗装が施され、欄干などその他の景観にもヒューマンな美的装飾性が感じられる橋になっている。

六郷橋以後の改架では、橋は自動車道路一辺倒でなく、人が歩いて渡ったり自転車に乗って渡る便宜についても配慮がなされたといえる。

右に宮本台緑地を再度載せた。橋門の柱の側面に黒っぽく見える銘板が貼られているのが分かるだろうか。目に付きにくい場所だが、ここには「雄々しい五人の男たちへ」と題する鎮魂の詩と、亡くなられた方々の芳名が刻まれている。

右に宮本台緑地を再度載せた。橋門の柱の側面に黒っぽく見える銘板が貼られているのが分かるだろうか。目に付きにくい場所だが、ここには「雄々しい五人の男たちへ」と題する鎮魂の詩と、亡くなられた方々の芳名が刻まれている。

「近代六郷橋の変遷について」によれば、旧アーチ橋は建設の時にも、ケーソン造成(橋脚の基礎)工事の事故で男女6名が犠牲になっていて、地元では「人柱が立った」と語り継いできたとのこと。

だがその甲斐もなく、最後にまたもや悲しい犠牲者を出した。新六郷橋の「上り橋」開通から4ヶ月後となる昭和59年12月14日、台船に乗せて運び出す予定の旧アーチ鉄橋が突如捩れて作業船上に落下するという大事故が起き、工事に携わる5名の方が死亡13名が重軽傷を負うという再びの惨事になった。

橋門の柱にはめこまれた鎮魂の詩は、この事故で義兄を亡くした女性作家、画家、森村桂さんが詠んだものである。(森村桂さんは作家としては、ニューカレドニア島への紀行文「天国にいちばん近い島」、NHK朝の連ドラ「あしたこそ」の原作などで知られる)

上方に星を散りばめ、天球を模った金属プレートに以下の詩が刻まれている。

上方に星を散りばめ、天球を模った金属プレートに以下の詩が刻まれている。

雄々しい五人の男たちへ

星がひときわ美しくまたたいた翌朝、

橋造りに命をかけた男たちが、

星の国へいってしまいました。

どうか、天国で、

こんどは、虹の橋を造る仕事をして下さい。

森 村 桂

金子義男 菊池幸雄 小俣方一男 鈴木司郎 三宅郁夫

森村桂(もりむらかつら)さんは、本名を三宅桂さんといい、2004年に64才で亡くなっている。