銀杏(イチョウ)は東京都の木・大阪府の木に指定されているように、大都市の街中で最も多く目にする高木種である。

銀杏(イチョウ)は東京都の木・大阪府の木に指定されているように、大都市の街中で最も多く目にする高木種である。イチョウが都会の街路樹として好んで利用されるのは、排気ガスなどの大気汚染に強い落葉樹という性質によるが、耐火性に優れるという特質が防災面で期待されていることもあるらしい。

銀杏(イチョウ)は東京都の木・大阪府の木に指定されているように、大都市の街中で最も多く目にする高木種である。

銀杏(イチョウ)は東京都の木・大阪府の木に指定されているように、大都市の街中で最も多く目にする高木種である。

イチョウが都会の街路樹として好んで利用されるのは、排気ガスなどの大気汚染に強い落葉樹という性質によるが、耐火性に優れるという特質が防災面で期待されていることもあるらしい。

東京は近代以後、関東大震災、東京大空襲と2度大火に見舞われたが、一面焼け野原という状況で、火に耐えて生き延びたイチョウは少なくない。

(このページの台本役になっている(2005年のテレビ番組)「素敵な宇宙船地球号」では、戦災で焼けながら生き続けている赤坂氷川神社のイチョウの巨木が紹介されていた。

このページでは氷川神社の大イチョウの外に、同じように戦火を潜り抜けて現在に至っている2ヶ所の大イチョウを合わせて紹介することから始める。)

赤坂の氷川神社は六本木通りを挟んでアメリカ大使館の筋向いの位置にある。

赤坂の氷川神社は六本木通りを挟んでアメリカ大使館の筋向いの位置にある。

氷川神社の大イチョウ(港区指定の文化財)は、推定樹齢400年で、江戸時代中期に氷川神社が建立される前から当地にあったものと考えられている。

上の写真は2008年11月23日撮影、周囲は広場になっていて保全環境は良かった。

首都圏の平地では、イチョウは未だ紅葉が進んでない株も多い時期だったが、この境内のイチョウは紅葉真っ盛りで、地面はイチョウの落ち葉で一面黄色く覆われていた。

上の写真は米大使館側から入った参道から撮ったものだが、裏側に回ってみると(左の写真)、焼けた跡が大きな空洞になっていて、よくこの状態で全体を支えていると感心させられる。案内板には、目通りの直径2.4メートル、幹周は7.5メートルとある。

東京都にあって一番古いイチョウは、麻布山善福寺の境内にある古木で、通称「逆さイチョウ」別称「杖イチョウ」と呼ばれている。

東京都にあって一番古いイチョウは、麻布山善福寺の境内にある古木で、通称「逆さイチョウ」別称「杖イチョウ」と呼ばれている。

善福寺は地下鉄大江戸線の最寄駅「麻布十番」から徒歩7,8分の場所にある。麻布十番は六本木の南に当たり、善福寺と氷川神社は歩いて行ける範囲内にあると言える。

正面の石段を上がると境内の左手が墓地になっていて、親鸞聖人の大きな立像が目に付く。大銀杏もこの一画の正門側の片隅にある。古木は囲われてはいるが、すぐ近くまで周囲一面の墓石が迫り、大銀杏は蔑ろにされた感じになっていて、保存環境が良いとはいえない。こうした立地上の不具合で、このイチョウはその全容を撮ることが出来ない。

推定樹齢は750年以上とされる。幹周り10.4メートルというのは都内のイチョウとしては最大で、この古木は国指定の天然記念物になっている。

銀杏が中国から伝わったと考えられているのは鎌倉時代で、樹齢750年以上ということになると、伝来起源から程遠くない時期ということになる。

銀杏が中国から伝わったと考えられているのは鎌倉時代で、樹齢750年以上ということになると、伝来起源から程遠くない時期ということになる。

こちらも横の方に回ってみると焼け跡が痛ましい。(善福寺の写真も氷川神社と同じ2008.11.23の撮影)

東京大空襲で本堂が全焼した際、このイチョウも被害を受けた。

善福寺の大銀杏の案内板には、「根がせりあがって、枝先が下に伸びていることから、「逆さイチョウ」とも呼ばれ、また、親鸞聖人が地に差した杖から成長したとの伝説から「杖イチョウ」の別名もある」と書かれている。

(親鸞は法然などと共に念仏宗徒が弾圧された「承元の法難」で越後国に流され、赦免された後越後から関東に入って、以後20年間ほど関東地方で布教活動を行った。それは今から770~780年程前の頃である。)

右の写真は、皇居のお濠端に移植され「震災いちょう」と呼ばれているイチョウの木。

右の写真は、皇居のお濠端に移植され「震災いちょう」と呼ばれているイチョウの木。

このイチョウは関東大震災の際、「一ツ橋一丁目一番」(現在パレスサイドビルなどがある界隈)の火中で焼け残り、復興事業の区画整理の折伐採される予定だったが、当時中央気象台長だった岡田武松氏がこれを惜しみ、帝都復興局長官の清野長太郎氏に申し入れ、この地に移植されて保存されることが叶ったものだという。ここに移植されたことでその後も東京大空襲を免れ、終戦直後の困窮時にも焚き木にされることなく生き残ったものと思われる。樹齢は150年を超えるとされている。(撮影は2008年1月で落葉中。)

街路樹のイチョウ並木は近代になって植えられたものだが、その一方神社仏閣の境内には、樹齢数百年というイチョウの古木も少なくない。

銀杏はソメイヨシノのような人為的な交配種、もしくは園芸種という存在ではないが、日本のみならず世界の街中に現存するイチョウは、全て人手によって植栽されたものである。

イチョウに関する記載を辿ると中世(文保2年(1318):後醍醐天皇即位の年)にまで遡るが、古代日本の書物(古事記・万葉集・源氏物語など)にはイチョウのことは出てこないので、イチョウの伝来は鎌倉時代と推測されている。鎌倉時代の豪族による南宋との交易によって、初めてギンナンの実が大陸から伝えられた。

イチョウに関する記載を辿ると中世(文保2年(1318):後醍醐天皇即位の年)にまで遡るが、古代日本の書物(古事記・万葉集・源氏物語など)にはイチョウのことは出てこないので、イチョウの伝来は鎌倉時代と推測されている。鎌倉時代の豪族による南宋との交易によって、初めてギンナンの実が大陸から伝えられた。

それは食用に止まらず、種蒔(たねまき)され育成されることにも繋がった。

世界的に見ても、イチョウは常に人(文明)と共にあって、山に自生する野生の姿を見ることはない。イチョウがこのような不思議な樹木として存在するようになった背景には、絶滅寸前だった野性のイチョウを蘇らせた、日本人の独特な自然観に基づく植栽文化があった。

古生代に海洋から地上に進出した原始生物は、甲殻類などの動物に進化する一方、地衣藻類から維管束をもつ植物も進化した。

植物は古生代にはシダ植物が繁栄したが、やがて進化して初期の種子植物である裸子植物が生まれた。裸子植物はソテツ門、イチョウ門、球果植物門(スギ、ヒノキ、マツ、モミなどの針葉樹)などから成る。

イチョウは古生代末期(ベルム紀)に起源を持つ裸子植物で、雌雄異株だが実を付けるまで雌雄の区別は困難とされる。

イチョウは古生代末期(ベルム紀)に起源を持つ裸子植物で、雌雄異株だが実を付けるまで雌雄の区別は困難とされる。

雄花から飛んだ花粉が雌花に付くとそこで鞭毛を持った精子が生まれ、精子は自力で卵まで泳いでいく。

イチョウは現在でもこのような古い受精法を留めていて、現生する種子植物としては最古の部類に入ることから、「生きた化石」と呼ばれる生物の一つに数えられている。

(イチョウの精子は平瀬作五郎(1896)が、ソテツの精子は池野成一郎(1898) が発見した。いずれも日本人の功績である。)

中生代(三畳紀・ジュラ紀・白亜紀)は恐竜が跋扈した時代である。イチョウの雌株に実る果実は草食恐竜の格好の餌となり、硬い殻で覆われた種子が糞とともに排出され、イチョウは恐竜によって各地に種蒔されることになった。

イチョウは今から2億年前頃には地球上に広く繁栄し、アジアだけでなく北米や欧州でもその化石が見つかっている。 (人が食用にするギンナンはイチョウの果実から果肉を剥いた種子の部分にあたる。)

イチョウは今から2億年前頃には地球上に広く繁栄し、アジアだけでなく北米や欧州でもその化石が見つかっている。 (人が食用にするギンナンはイチョウの果実から果肉を剥いた種子の部分にあたる。)

白亜紀末に天変地異が起こり(巨大隕石の衝突によるとするのが有力説)、地球の環境は激変して、生物界は一新され新生代を迎えることになる。

動物界では恐竜が絶滅し、やがて哺乳類が適応放散していくが、植物界も種子植物が高等植物に進化、裸子植物は(胚珠が子房に包まれた)被子植物に取って代わられていく。イチョウも種蒔役であった相棒の恐竜を失って次第に衰退し (イチョウ門は新生代初期にはイチョウ科にバイエラ属、ステノフィラム属などいろいろあったが)、鮮新世(5~1.7百万年前:氷河期の直前期)までに、世界中の殆ど全ての地域で絶滅してしまった。

唯一、中国南部の浙江省天目山 (標高1500メートル) に生き残った銀杏があり、やがて人に発見されて里に下ることになった。

(現生するイチョウは、学名を Ginkgo biloba という一種だけ。一種で一門一科を成し、近縁の種属はすべて絶滅した化石種になっている。日本でもイチョウの化石はセコイヤと共に発見された300万年前の大阪層群の例などがある。)

(現生するイチョウは、学名を Ginkgo biloba という一種だけ。一種で一門一科を成し、近縁の種属はすべて絶滅した化石種になっている。日本でもイチョウの化石はセコイヤと共に発見された300万年前の大阪層群の例などがある。)

鎌倉時代に源氏が政権を握ると、清和源氏の氏神であった八幡神は武家統合の象徴となり、各地の御家人は挙(こぞ)って鶴岡八幡を勧請するようになった。八幡宮は古くは九州の宇佐神宮に始まるとされるが、平安時代から中世にかけては神仏習合の考え方が一般的であり、「八幡大菩薩」が仏教寺の守護神として勧請されたりして、僧侶もその普及に関与するようになった。

鎌倉の鶴岡八幡宮にあった銀杏の古木は、実朝暗殺にまつわる「隠れ銀杏」として有名だったが、2010年3月10日強風が吹き荒れたこの日に根元から倒壊した。鎌倉時代は全国的な八幡宮造営の流れにのって、武士や僧侶により、神社や仏閣に次々とイチョウが植えられた。今日に残る最大樹齢700~800年といわれるような古木は、この時期に起源を持つものと思われる。(文化の発祥ということでは、「茶の湯」が普及し始めたのもこの頃と言われる。)

イチョウをヨーロッパに初めて紹介したのは、有名なシーボルトに先立って江戸時代前期(元禄3年:1690)に来朝し、2年間長崎出島のオランダ商館に滞在したドイツ人医師エンゲルベルト・ケンペル(Engelbert Kaempfer 1651-1716)である。

医学、語学、歴史、地理、博物学などを広範に学んだケンペルは、スウェーデン政府が派遣した商業使節団の一員に加わり、陸路でペルシャを訪れた。任務終了後も帰国せず、インドを経てジャワ島のバタヴィア(オランダの占領地:現ジャカルタ)に渡り、そこで東インド会社の医官となった。オランダ艦隊に乗ってマレー方面で動植物や民族風習などを調べていたが、ドイツを出てから9年目にあたる39才の年に日本にやってきた。日本滞在中は2度、商館長の江戸参府に随行して将軍綱吉に謁見するなどし、日本の政治経済の仕組みや文化風俗などに強い関心を寄せる一方、生物についても詳細なスケッチを行った。ケンペルは日本を最後に世界旅行を打切り、帰国して資料をまとめアジア各地の見聞録を出版した。

ケンペルの日本に関する書物としては、彼の死後出版された「日本誌」が有名。(鎖国を肯定的に捉えたことで物議をかもした。) これとは別に、彼が生前の1712年に出版した 「Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V , .. 」 という見聞録があり、『廻国奇観』 という邦題で知られている。

『廻国奇観』 は大半がペルシャの事物についての記述らしいが、最後の第5部 「Amoenitatum exoticarum fasciculus V. Plantarum Japonicarum, ..」 は一転、日本の植物誌になっていて、日本で見た数百種類に上る草本が紹介されている。

(『廻国奇観』 がいつ頃日本で翻訳されたのか、完訳本として出されていたのかどうかなどの事情ははっきり分からない。原書はラテン語で書かれていて、書名の主要部になる Amoenitatum Exoticarum を 『廻国奇観』 と邦訳したのはいかにも近世風である。現代的に言えば 「諸外国の珍しい風物」 というような意味だろうか。)

(『廻国奇観』 がいつ頃日本で翻訳されたのか、完訳本として出されていたのかどうかなどの事情ははっきり分からない。原書はラテン語で書かれていて、書名の主要部になる Amoenitatum Exoticarum を 『廻国奇観』 と邦訳したのはいかにも近世風である。現代的に言えば 「諸外国の珍しい風物」 というような意味だろうか。)

『廻国奇観』 の第5部では、植物の名称に漢字が刷られ、数十種については図版化された精細なスケッチが載っている。

スケッチがあるものを、実体が不明なものを除いて例示すると、クスノキ「樟」、ナギ・チカラシバ「梛」、サンキラ「山歸来」、ウルシ「漆」、トベラ、カラタチバナ「枳」、イタブ、カキ「柿」、ケンポナシ「枳棋」、ギンコ・ギンアン・イチョウ「銀杏」、カヤ「榧」、ニンジン「人参」、モンドウ「門冬」、ショウリク・ヤマゴボウ「商陸」、ダイズ「大豆」、ツツジ「躑躅」、サンサ・ヤマツバキ「山茶」・「椿」、キリ「桐」、フウラン「風蘭」、アングレク(マレー語:蘭の一種)、ロウバイ、ソモウ「鼠莽」、コウセキ・スキグサ・ツユグサ「鴨跖」、サンショ「椒」 などがある。

(ケンポナシは原書の漢字は正確には「枳棋」ではなく、後の字は木へんに具のつくりになっている。現在そのような漢字はなく又、漢名では「枳棋」と書くようなので、ケンペルが字を書き誤って活字化した可能性がある。音読みは「Sicku」と書いている。図は「手棒梨」とも呼ばれる特異な果実の形からケンポナシで紛れはない。現代の日本語では「玄圃梨」の字を当てる。この程度に漢字が微妙に違っているケースは他にも結構多く見られる。)

この書でケンペルはイチョウの漢字を 「銀杏」 と書き、音読に 「ギンコ」 と 「ギンアン」、呼び名の 「イチョウ」 の3つを記している。(表題の一部と前の頁から切取った名称部分を、スケッチのページの上下に貼り合せたものを左に示した。

ケンペルは漢字の横書は右から左への順で書いている。絵は雌株に実の生る姿と、別に実と種を示している。3番目に書かれたラテン語 "It|jo" が正確に 「イチョウ」 と発音するのかどうかは不明。

因みに "t|j" を含む文字例としては、 「茶」 を "T|ja"、「奚腸」 を "Keit|jo" 、「糯」 を "Mot|jGomme" などと書いている。)

ケンペルが本誌で名称をどのような順で書いていたかの参考として、以下に幾つかを抜粋して例示した。(ただし漢字は原書に対し左右の順を逆にした。原書のラテン語文字は単純なアルファベットでは正確に表記出来ない。 sを縦に伸ばした積分記号∫のような "長いS" は普通のsとの使い分けが不明なので、ここでは原書の雰囲気を尊重して便宜上 "|" で示した。(エルの小文字と紛らわしいが、縦棒が上下に突抜けていることで区別してほしい。) その他普通のアルファベットで表記しきれないアクセントやトレマなどのダイアクリティカルマークは全て無視し、漢字も通常コードで変換しないものは略記にした。順不同)

柿 Si, vulgo Kaki. 桐 Too, vulgo Kiri & Nippon Kiri, 榧 Fi, vulgo Kaja. 寄生 K|ei, vulgo Jodoriki. 苺 Foo, it. Moo, vulgo Itzingo. 桑 Soo, vulgo Kuwa. 柘榴 D|jakurjo, vulgo Sakuro. 檪 Reki, vulgo Kunugi, Sjirakunugi & Akakas. 芋 U, vulugo, Imo, Satai Imo. 木耳 Bokud|i, vulgo Kikuragi, it. Ki no mimi, 昆布 Firome & Konbu vulgo & literatis. 蚕豆 Sand|u, vulgo Sora mame. 大豆 Daid|u, vulgo & literatis; 躑躅 Tecki T|jocku, vulgo T|ut|u|i. 山茶 San sa, vulgo Jamma T|ubakki, 牽牛 Kingo, vulgo A|agawo, 薔薇 Foo |en, it. Kionfo qua, vulgo Ibara, 風蘭 Fu Ran literatis & vulgo. 菊 Literatis & vulgo Kik, Kikf vel Kikku, 松 Sjo, vulgo Maatz. 胡椒 Koo |ioo literatis & vulgo; 柳 Rju vulgo Aujaki, item, Sidare Janagi, 椒 Seo & San|jo. Literatis & vulgo; 山茶 SanSa, vulgo JammaTsubakki, 門冬 Mondo & Biakf Mondo, vulgo Rjuno Fige,

これらを見ると、先ず植物を表す漢字を書き(漢名ということではない)、続いてその音読みを記し (vel は英語の or) 、vulgo と書いて日本に於ける呼び名を記すという順が伺われる。 (J,j は英語のように濁らないで、ヤ行で発音する。 vulgo は "一般に普及している" という意味から "通称" 或いは "俗称" を示しているものと思われる。 literatis は litterae に近いので、英語の letter と似た意味ではないか。漢字のあと literatis & vulgo とある場合は、漢字の読みが日本語の通称に一致していることを示すものと解釈される。)

柿や桐、針葉樹のカヤ(榧)などは紛れの無い典型例。大豆、風蘭、山椒などは漢字の音読みと通称名が一致している例。椿は日本原産だが中国から渡来した類似種は日本でも山茶花(サザンカ)として知られる。リュウノヒゲ「龍の髭」は薬草として栽培されているユリ科の草だが、その根は漢方で 「麦門冬」(バクモンドウ) と呼ばれる有名な生薬の一つである。漢方生薬に利用される薬草の紹介例は他にも多い。朝顔(アサガオ)が牽牛(ケンゴ)と書かれているが、アサガオの種子を粉末にした生薬は漢方で 「牽牛子」 と呼ばれる。

イチョウについては、「杏銀 Ginkgo, vel Gin an, vulgo It|jo. Arbor nucifera folio Adiantino.」 とあり、精細なスケッチには縦書きで銀杏の文字が記載されている。

始めの表題の部分では、漢字の「銀杏」を書き、その音読を2通り記し、次いで日本の通称を記したと考えれば、「銀杏」 の音読 「ギンコ」 は明らかに 「ギンキョウ」 の誤りだろう。 「ギンキョウ」 が 「ギンコ」 になってしまった理由は、(ケンペルが日本で聞き誤ったとする見方もあるが)、 "j" の字を "g" の字に書き誤ったとみるのが自然だ。 時折 「y を g に書き誤った」 という説明を見かけるが、ケンペルは漢字の音読みにローマ字を使用していない。ケンペルの本意は y ではなく j だったと考えるべきだと思う。

(原書の最後に作られている索引中の Plantae Japonicae の一覧にも、Ginan, 811. Ginkgo, ib. と同じスペルで載っているので、活字を組む時点で間違えたという可能性は低い。)

ケンペルは fasciculus V. Plantarum Japonicarum の中で、日本の植物を5類に分けて記載しているが、その2番目は 「CLASSIS Ⅱ. Prantae Pomiferae & Nuciferae.」 と表題し、ビワ、ナシ、ザクロ、キンカン、カキ、ケンポナシ、ナス、ウリ、などを順に記した後に イチョウ があって、その後は、カヤ、シイノキ、クヌギ、クリ、などが続く。これらの記載種を見ればこの 「クラス2」 が 「実」 を焦点にまとめていることは容易に想像が付く。

命名の経緯は知らないが、 "nucifera" は 現在では、ココヤシ(椰子)、カヤ(榧)、ハス(睡蓮) などの学名の属としてそのまま使われている。硬い実を付けるという共通点がある。

folio は「葉」で、英語の 「落葉する」 defoliate はこの folio が語源になったらしい。 (余談だが、洋書の古い版形で 「二つ折」 を folio と称し、転じて紙になり、書類カバンになった。現在日本でも投資分野の専門用語として頻繁に使われる 「ポートフォリオ」 は港のポートにこのフォリオが付いて出来ている。)

"nuciferafolio" の意味は分からないが、ケンペルのイチョウのスケッチは、雌株に結実した様子を描き、実と葉が同じような位置に付いている姿を強調していると見えなくもない。これが nuciferafolio の意味ではないかと思う。

Arbor は「木」で、直前にカラスウリなどの瓜類が Cucumis として記載され、麦や昆布までが同列に並ぶ記載の性質から、ここは単にイチョウは「高木」だという程の意味ではないか。Adia は英語の Asia だろうと推測すると、ケンペルがイチョウは日本の固有種ではなく、中国にもあることを知っていたことが分かる。

18世紀後期(1771)、近代植物学の祖リンネ (Carl.von Linne) は、イチョウの属名をケンペルの 『廻国奇観』 の記述から採って Ginkgo とし、現生するイチョウの学名を Ginkgo biloba と命名した。(biloba は2片に岐れている葉の形をいう。)

18世紀後期(1771)、近代植物学の祖リンネ (Carl.von Linne) は、イチョウの属名をケンペルの 『廻国奇観』 の記述から採って Ginkgo とし、現生するイチョウの学名を Ginkgo biloba と命名した。(biloba は2片に岐れている葉の形をいう。)

ケンペルが意味の薄い音読みのところで誤って ginkgo と書いたため、以後欧州では言語を問わずイチョウのことは 「ギンコ」 と呼ばれるようになってしまった。ただリンネの段階でも、実質的に意味の薄かった漢字の音読み欄でなく、日本で広く呼ばれていた vulgo の欄を優先してくれたら、イチョウ属 (イチョウ門) の学名はイチョウ (Itsjo) になった可能性があり惜しい。

(カラマツは日本の中部産地に原産する落葉性針葉樹だが、ケンペルは松の項で赤松、五葉松などを記載し、その次にカラマツの実 (まつかさ?) のことを Seo|i vulgo Kara maatz Nomi. と記載している。直ぐ下に 「松子」 の文字が見えるので、 Seo|i は松子をショウシと音読みしたものだろう。後にカラマツの学名はケンペルの功績から、Larix kaempfer と命名された。)

欧州にイチョウの実物がやってきたのは、『廻国奇観』 が刊行されてから20年ほど後だったとされる。(但しイチョウの欧州伝来時期については諸説あり、没後の1730年前後だったというのが定説という訳ではない。ケンペル自身が持帰ったギンナンを植えた、ケンペルが帰国して以降の1700年頃バタビア経由でオランダにもたらされた、極東から渡来したイチョウが1710年にユトレヒトに入った等々、ケンペルの生前だったとする説を含め、欧州のイチョウ起源については内外の書き物に多くの異なる説明が見られる。)

ユトレヒトの植物園には今でもこの時代のイチョウがあるそうだが、イチョウは18世紀のうちに欧州各地に広がり、イギリスのものがアメリカに伝わったのも18世紀中だったといわれる。(シーボルトが最初に来日し出島のオランダ商館に滞在していたのは、ケンペルが帰国してから1世紀以上経った後の1820年代である。)

ゲーテがマリアンヌに宛てた手紙 (1815) にイチョウの葉を貼り付け詩を詠んだことから、後にワイマールはイチョウの町となり、ドイツではイチョウは愛の象徴となった。ゲーテがワイマール公に植えさせた (1820) とするイチョウの木も現生するという。 (右上画像はゲーテの手紙)

「銀杏」は鎌倉時代にギンナンと共に入ってきた漢字で、その時点では食用の果実のことを意味していたと思われるが、後に転じてイチョウの木そのものにもこの字を充てるようになったのではないか。

「銀杏」は鎌倉時代にギンナンと共に入ってきた漢字で、その時点では食用の果実のことを意味していたと思われるが、後に転じてイチョウの木そのものにもこの字を充てるようになったのではないか。

イチョウの漢名としては、日本でも稀に用いられる 「公孫樹」 があるが、この他に 「鴨脚樹」 とも書く。前者は3代経たないと実を付けない(開花してもなかなか結実にまでは至らない)木という意味で、後者はイチョウの葉を3本指の間にミズカキのあるカモの足に見立てた意味である。「鴨脚樹」 が中国語で 「ヤーチャオ・シュー」 のように発音することから、日本語のイチョウの語源は、この 「ヤーチャオ」が訛ったと考えるのが通説になっている。

日本人の文化的な特質には、新しいものを受容れる柔軟性と、技への拘わり(凝り性)という2面を感じる。日本古来の文化には、舶来起源のものを日本独特の文化に仕上げて成ったものが少なくない。自然に対しては従順を旨としつゝもその一方で、鵜飼や盆栽の例にみるように、自然を社会生活(人の営み)の中に取込んでいこうとする独特の文化・自然観があった。

江戸時代の日本では花卉、花木など栽培植物への関心が高く、造園技術開発などの需要を背景に、植物の育成や改良技術は世界的にもユニークなレベルにあったとされる。「日本の浮世絵が西洋文化に与えた刺激より、園芸植物の与えた影響のほうがはるかに大きいと評価してよい」(中尾佐助「栽培植物の世界」1976)と評する学者もいるほどである。

江戸時代の日本では花卉、花木など栽培植物への関心が高く、造園技術開発などの需要を背景に、植物の育成や改良技術は世界的にもユニークなレベルにあったとされる。「日本の浮世絵が西洋文化に与えた刺激より、園芸植物の与えた影響のほうがはるかに大きいと評価してよい」(中尾佐助「栽培植物の世界」1976)と評する学者もいるほどである。

このような日本人ならではの自然との付合い方が、結果的に地球規模で絶滅しかけていた銀杏を蘇らせることになった。

19世紀の日本は鎖国の時代だったが、その時期に日本の文化が、世界の街に黄金散る秋の風景を作り出していった事実はあまり知られていない。

金色のちひさき鳥のかたちして 銀杏ちるなり夕日の岡に

与謝野晶子

(この <参考39-1> の内容の主要な部分は、2005年11月にテレビ朝日系列の「素敵な宇宙船地球号」で放送された内容に基づいていますが、実際の記述は途中随所で私なりの勝手な補足を加えてあり、放送内容に完全に忠実な内容にはなっていないことをお断りしておきます。)

地球表面の地形は地質時代によって大きく異なり、古生代・中生代の大陸や海洋の姿は新生代(現代)のものとは全く違う。プレートテクトニクスによれば、地殻のプレートは幾つにも分れ、それぞれがマントル対流に引きずられて別個の動きをしている。プレート同士がぶつかる位置では地殻変動が起き、その上に載った大陸の合体や造山運動が引き起こされる。

地球表面の地形は地質時代によって大きく異なり、古生代・中生代の大陸や海洋の姿は新生代(現代)のものとは全く違う。プレートテクトニクスによれば、地殻のプレートは幾つにも分れ、それぞれがマントル対流に引きずられて別個の動きをしている。プレート同士がぶつかる位置では地殻変動が起き、その上に載った大陸の合体や造山運動が引き起こされる。

地形はやがて一つの超大陸と超海洋に集約されていくが、超大陸の真下では冷えた海洋プレートの落込みが無くなり、熱収支のバランスが崩れていく。地中の熱エネルギーが極限に達したとき、マントルは巨大なスーパープルームを突き上げる。超大陸は引き裂かれて四分五裂し、各断片はそれぞれ新たなプレートに載ってまた超海洋に散らばっていく。

地質時代は生物の進化に着目し、大きな変化を紀世の区切りにしている。生物の変遷は概ね天変地異に起因するが、巨大隕石の衝突など地球外からの要因例は少なく、多くのケースは大陸漂移の過程が、気候変動などを介して、生物進化の歴史に大きな影響を与えてきたのである。

今から4億5千万年前頃、超大陸ゴンドワナは南極方面に向っていて、赤道近辺には、ローレンシア、バルティカ、シベリア、カザフスタンなどの亜大陸や島嶼が散在し、ローレンシアとバルティカに挟まれ中海のようになっていたイアペトゥス海が、珊瑚や三葉虫、無顎類など生物の主要な舞台だった。

シルル紀にイアペトゥス海を挟む亜大陸ローレンシアとバルティカが接近、その後北上してきたアヴァロニア島嶼群も合体してユーラメリカ大陸ができ、イアペトゥス海は消滅した。合体後の陸地は更に圧縮されて造山運動が起こり、デボン紀前記には大陸中央部に南北に連なるカレドニア山脈が形成された。

(ユーラメリカは古生代の末期に、南極から北上してきたゴンドワナと合体して超大陸パンゲアが成立する。中生代に入るとパンゲアの真下から大西洋海嶺が噴上げ、パンゲアはゆっくり分裂し大西洋が広がっていく。旧ユーラメリカの構成地は、現在では、米・ペンシルベニア州、カナダ・ケベック州、スコットランド、ノルウェー、アイルランド、グリーンランドなど北大西洋の沿岸各地に散らばっている。)

藍藻などの光合成によって海洋に発生充満した遊離酸素は、シルル紀の頃までに大気中に出て、上空にオゾン層を形成した。デボン紀には紫外線が吸収されるようになって先ず地衣藻類などの生物が上陸、岩石の風化と相俟って土壌の形成が進み、維管束植物も生まれた。昆虫などの節足動物も植物の後を追って上陸した。

デボン紀のユーラメリカには、ヒマラヤ級のカレドニア山脈が出来たことで雨が降るようになり、アマゾン級の大河ができて、地上に初めて淡水環境が形成された。植物は急速に進化して根を張る樹木が繁茂するようになり、直射日光を遮る木陰ができたり、雨水が地中にしみ込むなど、乾燥や氾濫といった地表の過酷な環境は次第に緩和され、植物から5千万年ほど遅れて動物が上陸する環境が整った。

デボン紀には多数の魚類が出現し、脊椎動物門の内、魚形類(魚形上網)はこの時代までに分類上の全ての「網」が出揃い、デボン紀は別名魚類の時代とも呼ばれる。

シルル紀にアランダスピスのような無顎類から進化して生まれた棘魚(きょくぎょ)網は、初めて完全な顎を持ち獲物を積極的に追いかけるようになった。棘魚網のクリマティウスやアカントーデスなどが、後にサメ・エイなどになった軟骨魚網と袂を分ち、脊椎動物が魚類から両生類へと進化する主系列を切り拓いたのである。硬骨魚網は、燐酸カルシウムによる化骨を推し進め、鰾(ウキブクロ)を開発して空気呼吸の手段を獲得した。

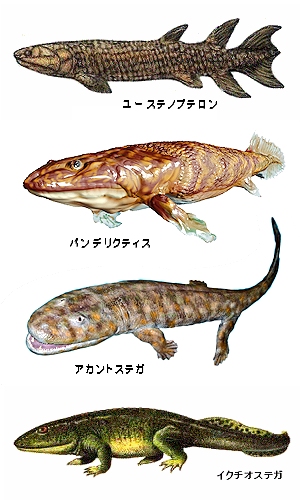

棘魚網から進化した硬骨魚網は、後に両性類に進化する肉鰭(にくき)類と、その末裔が新生代に真骨魚類を生み出す条鰭(じょうき)類に大別される。肉鰭類は淡水魚として現生種を残す肺魚類(亜網)と、シーラカンス(Latimeria)が有名な総鰭(そうき)類(亜網)から成る。総鰭亜網の代表はシーラカンス目とオステオレピス目(扇鰭類)だが、頑丈な尾鰭を持つユーステノプテロン(Eusthenopteron)や体長5メートルの巨大魚ハイネリアなど上陸の主役は扇鰭類に属する。

一方の条鰭類(条鰭亜網)はケイロレピスなどのパレオニスクス目が有名。化骨は未だ完全ではないが洗練された魚形を整え、中生代には淡水域に硬鱗のガノイン魚類を輩出、その末裔は新生代に海に下って適応放散し、真骨類(スズキ目など現生する殆ど全ての魚類)を一大展開することになった。

デボン紀に生まれたこれらの硬骨魚網は乾季(酸欠)に耐える能力を持ち、いずれもデボン紀に淡水域に上って進化した。(現在インド洋深海に生息するシーラカンスは中生代に海に下ったと考えられている。)

四肢動物が初めて海から出て上陸したのは、今から3億6千万年前(古生代・デボン紀末)とされる。そこにはどのような背景があったのだろうか。NHK で放送された 「地球大進化 第3集」 からその時代に思いをはせる。

デボン紀末頃出現したとされる両生類の祖イクチオステガ(Ichthyostega)の化石は1932年には発見されていたが、先祖とみなされた分厚い鰭を持つ淡水魚ユーステノプテロンとは、(上下に平たいか左右に平たいかなど)体形が大きく異なり、双方は地上動物対水中動物として歴然とした違いがあった。肉鰭類と両生類の中間を埋める四肢動物はなかなか発見されず、ヒレは何故四肢に進化したのか謎のまま残されていた。

グリーンランドで四肢を持つ魚アカントステガ(Acanthostega)のほゞ完全な化石が、ケンブリッジ大学ジェニファ・クラック博士によって発見されたのは1987年のことである。

解析の結果、アカントステガの足は地上を歩き回るほどの力はなかったと見なされ、専ら水中で生活していたと考えられているが、分類上のアカントステガは、魚形上網ではなく、四肢上網>両生網>迷歯亜網>イクチオステガ目 に記載されているので、最も原始的な両生類というのが正しいことになる。(指は8本だったらしい)

なお肉鰭類(扇鰭類)の方でも1980年に、ユーステノプテロンより体形が上下に扁平で、背鰭が消失しているなど、より両生類に近いと考えられるパンデリクティス(Panderichthys)がカナダのケベック州で発見されている。

アカントステガは3億6500万年前の四足動物であり、パンデリクティスは3億8000万年前の魚類であって、その間には未だ依然として不明な期間が残るが、2004年になってカナダのエルズミーア島でティクターリク(Tiktaalik)と名付けられた大きな淡水魚の化石が発見された。これはデボン紀後期(約3億7500万年前)に生息しその後絶滅した肉鰭類と見做さているが、肘や手首の関節がより発達していて、パンデリクティスとアカントステガの間を埋めるものとして注目を浴びている。